Es geht los! Am 5. Tag des Fantasy Filmfests 2016 in Köln standen fünf Filme für mich auf dem Programm und fünf weitere werden morgen folgen. Der Auftakt des 2-Tage-10-Filme-Marathons war auf jeden Fall sehr gelungen. Bis auf den Totalausfall in der Spätschiene war ich mit der Filmauswahl sehr zufrieden und würde den Tag sogar als den bislang besten beim Fantasy Filmfest dieses Jahr bezeichnen. Hoffentlich geht es am nächsten Tag genau so weiter. Bis dahin habe ich fünf weitere Kurzkritiken für Euch, darunter zum schwarzweißen, verstörenden Beitrag The Eyes of My Mother und dem höllisch guten neuen Film des The-Loved-Ones-Regisseurs Sean Byrne.

Tag 5

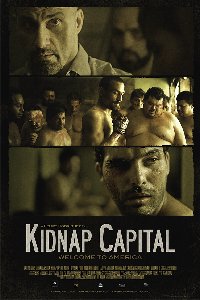

Kidnap Capital ist vermutlich der ultimative Feel-Bad-Film des Festivals und zugleich auch die erste richtige Überraschung, die ich dieses Jahr gesehen habe. Dass Filme mit dem Mythos der USA als Paradies und Land der unbegrenzten Möglichkeiten ordentlich aufräumen, ist heutzutage natürlich nichts Neues, doch die Perspektive der illegalen Einwanderer, die bereit sind, alles aufzugeben, ihr Leben hinter sich zu lassen, um in eine ungewisse, aber hoffentlich bessere Zukunft zu ziehen, nehmen Filme immer noch nicht häufig an und gerade in unserer Zeit (und auch hier in Europa) ist das Thema aktueller denn je. Doch der Film beschäftigt sich weniger mit den gesamtpolitischen Fragen der Flüchtlingsthematik und bleibt stattdessen nah an seinen leidgeplagten Protagonisten und dem Phänomen der "Drop Houses" – Häusern, in denen die illegalen Immigranten festgehalten werden, bis ihre Verwandten oder Freunde sie freikaufen können. Es ist ein besonders perfides Geschäft, denn die Opfer sind verzweifelte Menschen in einem fremden Land, das sie nicht willkommen heißt. "Ich könnte dich töten, deine Leiche auf die Straße werfen und niemand würde je erfahren, wer du bist", droht einer der Entführer Manolo und erfasst damit die schreckliche Sachlage. Eine Texteinblendung zu Filmbeginn informiert uns, dass etwa 1000 solcher nach außen hin unscheinbarer Häuser in Phoenix in Betrieb sind, was der Stadt den titelgebenden Beinamen Kidnap Capital einbrachte. Hier geht es um hohe Geldsummen und für die Entführer sind ihre Opfer bloß Ware. Wenn man sie nicht verkaufen kann, dann wird sie eben entsorgt.

Falls es noch nicht klar ist: Kidnap Capital ist harter Tobak und obwohl man nur wenig über die Protagonisten erfährt, fühlt man dennoch sehr mit ihnen mit, wenn man sieht, wie ihre Träume von einem besseren Leben in diesem Keller endgültig zerbrechen. Kontrastiert werden die Szenen im Haus gelegentlich mit denen der perfekten Suburbia, wo die All-American Nachbarn des Hausbesitzers und Haupt-Entführers ihn und seine Frau zum Barbecue einladen, ohne zu ahnen, welche Schrecken sich nur wenige Meter von ihnen entfernt abspielen. Schade ist nur, dass die Entführer in dem Film sehr eindimensional dargestellt werden, womit man die Gelegenheit verpasst, der Komplexität der gesamten Situation gerecht zu werden, denn vermutlich ist diese Beschäftigung auch nicht für jeden der Täter der Traumberuf schlechthin. Dennoch ist Kidnap Capital ein sehr sehenswerter und wichtiger Film, der bis zum Schluss schonungslos und fesselnd bleibt. 4/5

Es gibt wenig Originalität in Casey Tebos Regiedebüt, doch das ganze Unterfangen macht dennoch eine ganze Weile lang viel Spaß. Obwohl die beiden Protagonisten als privilegierte, leicht herablassende Amerikaner eigentlich dazu prädestiniert zu sein, schnell auf die Nerven zu gehen, schaffen es ihre Darsteller dennoch irgendwie, dass man als Zuschauer auf deren Seite bleibt, was insbesondere für den ruhigeren Brady gilt, während Tommy eben der klassische, abgedrehte und unverfrorene beste Freund ist, mit dem niemand im echten Leben vermutlich lange befreundet bleiben würde, weil er einen ständig in die Scheiße reitet. Letztlich ist es durchaus eine Leistung, dass die beiden Charaktere bei so einem Film nicht allzu unsympathisch werden (im Gegensatz beispielsweise zu den meisten jungen Protagonisten in den Filmen von Eli Roth). Amüsant ist auch der Auftritt des "Aerosmith"-Frontmanns Steven Tyler, dem Casey Tebo seine Karriere als Musikfilmer zu verdanken hat.

Gelegentlich hält sich der Film für cooler, hipper und innovativer als er ist, doch obwohl einer seiner Twists direkt von einem anderen bekannten (und besseren) Film abgekupfert ist, kam er für mich dennoch relativ überraschend. Ärgerlich wird es aber, wenn der Film kurze Zeit später versucht, dem Zuschauer den gleichen Twist noch einmal unterzujubeln. Wenn man aber davon absieht und über die latent rassistische Darstellung von Mexiko hinwegsehen kann, ist Happy Birthday ein durchaus spaßiger Geburtstagstrip, den man sich am besten mit seinen besten Freunden und ein paar kühlen Bierchen anschauen kann. 3/5

Wer schon mal auf der Suche nach einem Eigenheim war, weiß, dass richtige Schnäppchen nicht um jede Ecke auf einen warten. Und wenn dann plötzlich ein Haus deutlich unter seinem Marktwert verkauft wird, dann sieht man auch mal darüber hinweg, dass die beiden Vorbesitzer unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. So auch die bezeichnend benannte Hellman-Familie. Kurz nach dem Einzug hört Papa Jesse (Ethan Embry) kryptisches Gemurmel, das bereits Ray (Pruitt Taylor Vince), den Sohn der früheren Besitzer, in den Wahnsinn getrieben hat, wie wir in der Eröffnungsszene des Films erfahren. Den offensichtlich T-Shirt-allergischen, durchtrainierten Metalhead und Künstler Jesse scheinen die Stimmen allerdings weniger zu Gewaltausbrüchen zu inspirieren, sondern zu verstörenden und möglicherweise hellseherischen Malereien, die er wie in einer Trance anfertigt und die endlich das Interesse der Kunstgalerie wecken, die sein Portfolio zuvor abgelehnt hat. Eigentlich ganz gut, wären dann nicht die immer bedrohlicher wirkenden Besuche von Ray, der mit einer schnittigen, roten Flying-V-Gitarre ebenfalls der Leidenschaft für Heavy Metal frönt, allerdings hauptsächlich um die satanischen Stimmen in seinem Kopf zu übertönen.

The Devil’s Candy ist ein altmodischer Grusler, der seine Atmosphäre behutsam aufbaut und diese in wohldosierten Momenten gewaltig entladen lässt. Gleichzeitig ist der Film aber auch eine Liebeserklärung an die Musik, die nicht nur Familienvater Jesse, sondern auch Töchterchen Zooey (fabelhaft: Kiara Glasco) vergöttert. Filme mit Heavy Metal als essentielle Zutat haben eine gute Vorgeschichte beim Fantasy Filmfest, sei es der sensibel umgesetzte Publikumsliebling Metalhead oder der letztjährige Splatter-Kracher Deathgasm. The Devil’s Candy setzt die Tradition fort und punktet mit einem Soundtrack von Metallica, Slayer und Sunn O))). Es ist schön zu sehen, wie ein Film wieder einmal mit Vorurteilen gegen Metal-Liebhaber aufräumt und eine eigentlich sehr angepasste Familie zeigt, in der Vater und Tochter eben leidenschaftliche Metalheads sind, während die von Shiri Appleby gespielte Mutter den Geschmack zwar nicht teilt, was aber dennoch die Chemie zwischen ihr und Embry keineswegs stört. Am meisten wird den Zuschauern aber vermutlich Pruitt Taylor Vince in Erinnerung bleiben, der allein schon durch seine Physis eine unglaubliche Präsenz hat und gekonnt zwischen der Kindlichkeit und der Grausamkeit des Charakters wechselt.

Wenn der Film ein klares Manko hat, dann ist es sein höllisches Over-the-Top-Finale, bei dem schließlich jede Logik und Glaubwürdigkeit baden gehen. Das hinterlässt zwar leider einen leicht faden Beigeschmack, doch alles, was davor kam, kann man in der heutigen Horror-Landschaft eigentlich kaum genug loben. Sean Byrne ist definitiv kein One-Hit-Wonder und hoffentlich werden nicht weitere sieben Jahre bis zu seinem nächsten Film vergehen. 4/5

Ähnlich wie beim transgressivem französischen Schocker Martyrs vor acht Jahren, wäre es auch bei The Eyes of My Mother eine Schande, noch mehr über die Geschichte des Films zu verraten, die sich über die kompakte 77-minütige Laufzeit mit mehreren unerwarteten Entwicklungen entfaltet. Die Anleihen des Films bewegen sich von Almodóvar, Miike und Lynch bis Polanski und Bergman, verschmelzen jedoch dank der fokussierten Vision des Regisseurs Nicolas Pesce gelungen zu etwas Eigenständigem. Und trotz aller Grausamkeit und Szenen, die bestimmt so einige weniger hartgesottene Zuschauer den Blick abwenden lassen werden, besticht der Film auch durch seine Schönheit und gotische Eleganz. Das Herzstück bildet dabei Kika Magalhes' furchtlose Performance als Francisca, die sich nach Zuneigung und Zweisamkeit sehnt. Schade, dass der Film nur so kurz läuft und wir nicht mehr Zeit mit dieser faszinierenden und zugleich abstoßenden Figur verbringen dürfen.

The Eyes of My Mother ist eine sehr makabre Fabel und wird definitiv nicht Jedermanns Geschmack treffen. Genau genommen, wird der Streifen es besonders schwierig haben, sein Publikum zu finden, weil allein schon die Schwarzweiß-Optik viele Genrefans abschrecken wird, während er für die Arthouse-Zuschauer vermutlich eine Spur zu brutal und verstörend sein wird. Wer sich jedoch auf diesen Film einlässt, wird mit einer kleinen, mutigen Perle belohnt. 4/5

Festival-Stammgast Noah Segan (u. a. Brick, Deadgirl, Cabin Fever 2, Starry Eyes) spielt den aufstrebenden Künstler Quinn, der davon träumt, seiner kleinen Heimatstadt zu entkommen und von einer prestigeträchtigen Uni angenommen zu werden. Seine in ihn vernarrte Freundin Thana (Olivia Grace Applegate) soll ihm folgen, doch es kommt alles anders als geplant. Nachdem er während eines bizarren Sexspielchens in den Schlaf wegdriftet, wacht er am nächsten Morgen auf und stellt Folgendes fest: seine Freundin liegt mit Loch im Kopf tot auf dem Boden und er hält eine Pistole in der Hand. Während er verzweifelt versucht, mit der Situation irgendwie klarzukommen, steht seine ihn umschwärmende Arbeitskollegin Viv (Haley Lu Richardson) vor der Haustür. Da Quinn nicht weiß, wie er ihr die Situation erklären soll, sperrt er sie kurzerhand in den Keller ein. Das ist erst der Beginn seiner Abwärtsspirale in den Wahnsinn, die aber zugleich neue künstlerische Talente in ihm freisetzt.

Es gibt einen guten Grund, weshalb Noah Segan so häufig in Genrefilmen anzutreffen ist. Er strahlt eine gewisse Unberechenbarkeit aus, die ihn in jeder Sekunde vom netten Kerl von Nebenan zum Psycho umschwenken lassen kann. Follow ist da keine Ausnahme und der Verfall von Quinns Verstand ist überzeugend dargestellt. Leider bleibt Quinn dennoch ein blasser Charakter und zu keinem Zeitpunkt ist es schlüssig, wieso sich Thana und Viv Hals über Kopf in ihn verknallen würden. Doch während Quinn zumindest irgendeine Entwicklung in dem Film durchmacht – auch wenn diese gänzlich aus der Luft gegriffen zu sein scheint und durch die kurz angeschnittene Hintergrundgeschichte der Figur auch nicht interessanter wird, bleiben alle Figuren um ihn herum lediglich Mittel zum Zweck, um die Handlung in Gang zu setzen und voranzutreiben. Thanas (der Name als unsubtile Anspielung auf den griechischen Todesgott Thanatos) Entwicklung von der liebenden zur durchgeknallten Freundin mit seltsamen Vorstellungen wird einfach als Tatsache hingestellt, ebenso wie Quinns Wandlung zum Psychopathen, der von dem Tod seiner großen Liebe gar nicht so erschüttert zu sein scheint.

So manche werden Follow mit dem FFF-Beitrag The Voices vergleichen. Am ehesten zeigt jedoch die schwarze Psycho-Komödie mit Ryan Reynolds all das auf, was Follow falsch macht. Während The Voices lustig, innovativ und sehr energisch inszeniert war, ist Follow amateurhaft umgesetzt, uninspiriert und trotz seiner 74-minütigen Laufzeit verdammt träge. Auch verweigert sich der Film jedem Anflug von schwarzem Humor und spielt sich wie eine todernste Version von Immer Ärger mit Bernie ab, was ihm nicht gut bekommt. Am Ende wirkt Follow einfach gemein, unangenehm und hohl – ein wenig wie seine Hauptfigur. Meine Damen und Herren, hier haben wir den ersten Kandidaten auf den Titel der "Gurke" des Festivals! 1/5

____________________________________________________

Mit Hilfe von Energy-Drinks und dank guten Filmen ist der erste volle Tag gut überstanden und morgen geht es dann weiter mit andalusischen Gangstern, einer Horror-Version von "Punk’d" und Jeffrey Dean Morgan, der Jagd auf illegale Immigranten in der Wüste macht.

Bisherige Ausgaben:

Tag 1 (Swiss Army Man, Carnage Park)

Tag 2 (The Ones Below, Deep in the Wood, Abattoir, Yoga Hosers, Trash Fire)

Tag 3 (Psycho Raman, The Girl with all the Gifts)

Tag 4 (Antibirth, Here Alone, Imperium)